Découverte avec son créateur et rédacteur en chef d'un webzine qui met en lumière un underground littéraire vivant, bordélique et joyeux : Non Conforme

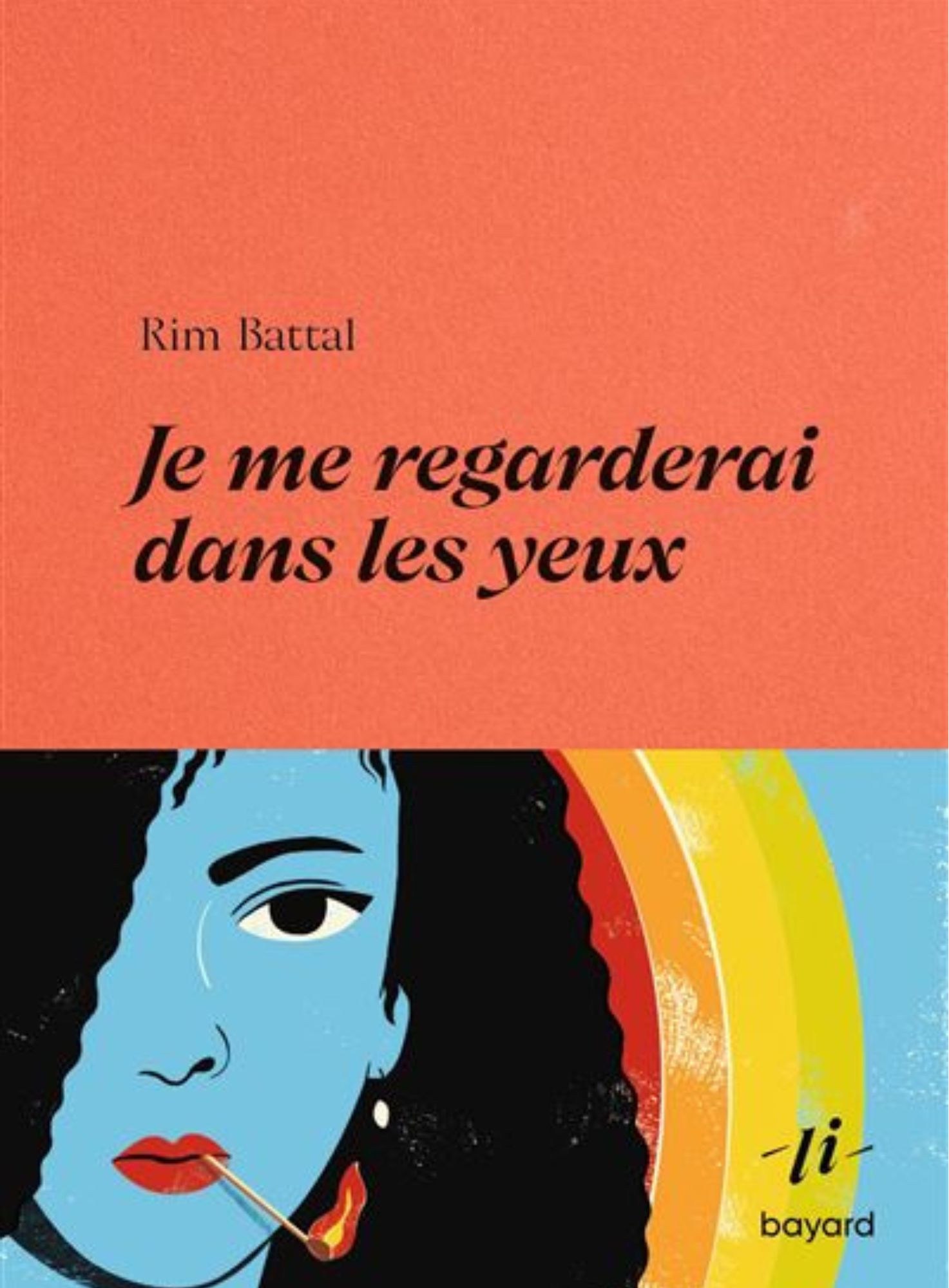

17 ans, l’âge de tous les possibles. L’âge des serments d’amour éternel et des cigarettes en cachette, des poèmes de Rimbaud et des coeurs qui s’envolent à la vue de l’être aimé. On n’est pas sérieux, quand on a 17 ans, paraît-il. Si peu qu’une simple cigarette fumée à la fenêtre de sa chambre conduit la narratrice à la fugue devant le déferlement de violence de sa mère. Puis à l’obligation de produire un « certificat de virginité »… Poétesse, féministe, militante, Rim Battal livre avec « Je me regarderai dans les yeux » un court premier roman fort, pleinement ancré dans ses thématiques familières. Le corps des femmes, la liberté, l’oppression systémique, la rébellion, pour n’en citer que quelques unes qui s’entrelacent avec subtilité et puissance dans ce texte à la fois brutal et décalé. Sous sa plume enlevée, la rage et l’humour s’allient pour mieux faire face à la honte et à la violence familiale, le désir et la force s’unissent pour rappeler combien l’intime est, toujours, politique.

Vous êtes poétesse, qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire un roman ?

Le besoin de place, d’espace, pour déployer une analyse sensible mais étayée sur les mécanismes patriarcaux qui font que l’on reproduit les violences subies, qui permettent que l’on maltraite les femmes, qui donnent des prétextes et outils pour que l’on puisse s’introduire dans le corps des jeunes filles, les surveiller, les mater et les pousser in fine à accepter les rôles auxquels leur genre les assigne.

Comment avez-vous travaillé votre écriture ? Avez-vous observé des différences de fond entre la poésie et l’écriture d’un format plus long ?

J’ai essayé de retrouver une voix juvénile, avec un flow et une insolence toute adolescente. C’est un moment où la langue n’est pas encore passée par l’université, par l’entreprise, n’a pas encore été corsetée par les correspondances administratives. Je voulais que ma narratrice reste libre dans les mots, les images qu’elle explore pour nous donner à voir au plus près cet âge délicat, à la lisière de l’enfance, où l’ont se débat entre désirs de liberté et affirmation de soi et la soumission totale à l’autorité des adultes et l’absence d’autonomie qui le caractérisent.

Votre histoire se déroule dans les années 90, avez-vous constaté une évolution des mentalités depuis ?

Oui, heureusement après #metoo, il y a énormément de choses qui peuvent être discutées aujourd’hui, de sujets qui ont gagné en légitimité dans nos sociétés alors qu’ils étaient invisibilisés à l’époque et relégué à l’individuel, l’intime, l’accident de parcours. Aujourd’hui, plus personne ne peut nier que le viol est un fait social et non un simple fait divers. Maintenant, il faut tenir la barre pendant les années sombres qui nous attendent et rester ancrées pour ne pas être silenciées de nouveau.

Vous démontrez combien le poids des traditions conditionne même des femmes « modernes », comment ce paradoxe s’explique-t-il ?

Par l’urgence de survivre. Beaucoup de femmes perpétuent ces traditions parce qu’elles ne trouvent pas d’issue envisageable. Cela coute parfois très cher de s’opposer à l’hégémonie du groupe, de la communauté, de sortir. On peut se retrouver exclue, seule, et c’est très complique de survivre dans ce monde très dur sans son système de soutien originel. Dans d’autres cas, il s’agit aussi de mécanismes qui sont intégrés, de règles qui ont sédiments de façon si insidieuse et profonde qu’il est plus difficile de les identifier pour les défaire, plus compliqué d’en sortir que de s’évader de Fleury.

Vous pointez une véritable mécanique d’oppression et de domination des femmes, par des femmes, les hommes sont plus complices qu’acteurs dans votre texte. Est-ce une manière de pointer qu’une violence est systémique avant d’être genrée ?

Exactement. Les femmes sont aussi mises en compétition par les hommes avec des outils comme la pureté, la virginité, la vertu, la respectabilité, entre autres. Les femmes qui reproduisent des oppressions systémiques au fond le font parce qu’elles savent qu’elles sont sur des sièges éjectables, dans des positions précaires.

L’humour et l’auto-dérision occupent une place importante dans ce roman d’apprentissage, est-ce un élément de résistance à la colère, à la peur et à la trahison ?

C’est une condition de la vie. Dans Les damnés de la terre, en exposant le cas d’un combattant algérien qui riait beaucoup, Franz Fanon parle à un moment de « l’hilarité du survivant ». Ça m’a marquée. Mon personnage ne subit pas les mêmes sévices mais son humour est de cet ordre-là. C’est ce qui lui permet de ne pas sombrer et rend aussi cette histoire audible, lisible. Sinon elle fouterait grave le bourdon alors qu’on veut quand même passer un bon moment en lisant ahaha. En tous cas, j’aime bien ambiancer mes lecteurices.

![[INTERVIEW] Rim Battal : "J'ai essayé de retrouver une voix juvénile"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/683860824f9cc005ba3bbc21_rim-battal-roman-interview.jpg)

![[INTERVIEW] Christophe Siébert : "Non Conforme : des textes qui ne sont pas pensés pour plaire à la critique bourgeoise"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6936b35cc4cdd220a638cf4a_non-conforme-banniere.jpg)

![[INTERVIEW] Pierre Chavagné : "La Nature dans mon roman devient un personnage à part entière"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6938013865c7fbebfa2c0654_abena-pierre-chavagne-lemotetlereste.jpg)

![[INTERVIEW] Laura Lutard : " Soudain, le poème est impératif !"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6932f7ad65a3c836e0d2d5dd_laura-lutard-nee-tissee.jpg)