Découverte avec son créateur et rédacteur en chef d'un webzine qui met en lumière un underground littéraire vivant, bordélique et joyeux : Non Conforme

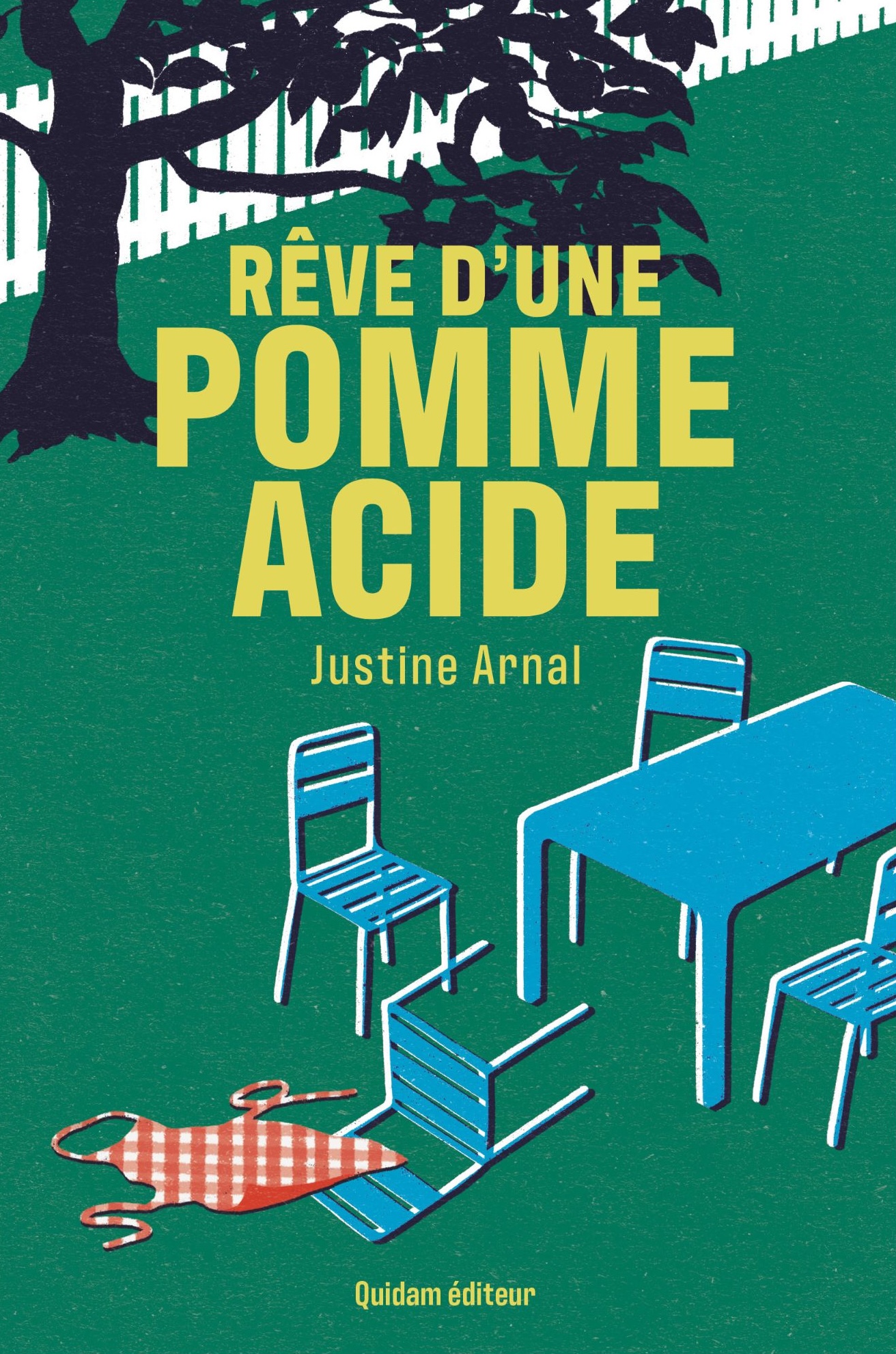

Avec "Rêve d’une pomme acide", Justine Arnal signe un roman juste et sensible sur les failles d'un foyer familial et la transmission silencieuse des douleurs ataviques. Né d’un poème articulé autour d'une phrase, le texte explore les zones d’ombre du quotidien – les gestes, les silences, les manques, les non dits– dans une langue à la fois poétique et exigeante. Psychanalyste autant qu’écrivaine, Justine Arnal interroge la place des femmes, le rôle de l’argent, la folie domestique et la mémoire collective avec un subtil équilibre d'acuité et de pudeur. Nourrie par l'influence de Duras, Plath ou Akerman, son écriture cherche à dévoiler plutôt qu'expliquer, à faire entendre la complexité du réel dans toute ses nuances.

Roman familial, roman social, roman politique, roman psychologique : l’on pourrait apposer toutes ces étiquettes à votre dernier livre. Comment s’est déroulée sa construction et son écriture ?

Le roman est né d’un poème que j’ai décidé de briser. Ce poème était articulé autour d’une phrase : « Autour de moi, les femmes pleuraient. Elles faisaient ceci/cela, et elles pleuraient… ». Très vite, ce poème m’a mis face à deux questions : Pourquoi étais-je partie des larmes comme étant le signe distinctif des femmes ? Et à quoi étaient occupés les hommes pendant que les femmes pleuraient ? L’intuition qui m’est venue, c’est qu’ils comptaient. À partir de là, j’ai démarré un texte sur les hommes et l’argent en parallèle, et j’ai cassé mon poème sur les femmes, pour en faire ce qui allait devenir ce roman. C’est en entrant dans chaque éclat que le roman s’est écrit. Ce que je peux donc dire aussi sur la construction de Rêve d’une pomme acide, c’est que je ne l’ai pas du tout écrit d’une façon linéaire, contrairement à mes deux premiers textes. Je n’ai pas arrêté de couper, de déplacer les choses… C’était un peu labyrinthique. J’ai beaucoup résisté à ce qui était en train de s’écrire. La construction finale, en miroir inversé avec le 22 avril et la mort d’Élisabeth Witz en son centre, ne m’est apparue qu’à la fin. Je ne voulais surtout pas qu’on puisse se dire : « Élisabeth Witz est morte parce que… » Ou plutôt : le parce que devait être une sorte de mille-feuilles, avec mille feuilles et mille autres manquées, manquantes. Ce que l’on pense, ce que l’on dit, ce que l’on tait, ce que l’on fait, comment on mange, comment on se soigne, comment on se parle, dans quelle(s) langue(s), où l’on habite, sur quel territoire, où ont eu lieu quelles histoires… Les vies sont marquées et dépendent de toutes ces dimensions. C’est pour cela que les agencements sont toujours uniques.

On pense à Duras, à Plath, à Akerman en vous lisant. Leurs œuvres traitant de la solitude féminine, de cet isolement silencieux au bord de la folie vous ont-elles inspirée ?

Je dirai plutôt que pour moi ces trois autrices ont trouvé comment faire tenir leur folie, notamment grâce à l’écriture ! Plath étant celle qui a réussi le moins longtemps… Mais oui, ces trois autrices ont été importantes chacune à leur manière au cours de l’écriture du roman, c’est certain. Déjà parce que j’aime profondément leur travail. Leur justesse. Leur rapport à la vérité, qui va de pair avec leur très grande lucidité – effroyable parfois. Le fait qu’on entende à ce point dans leur langue ce mélange entre vitalité et souffrance, ça me bouleverse. L’influence la plus directe et la plus forte est celle de la découverte de Jeanne Dielman, 23, Quai du commerce, le film de Chantal Akerman qu’elle a réalisé alors qu’elle avait à peine 25 ans. Ça a été pour moi très important. Une sorte de choc. La première fois que je l’ai vu, j’étais en pleine écriture du roman. Toute la fin du texte (et notamment les scènes dans la cuisine, celle d’Elisabeth Witz et celle d’Eliane Richard) a été influencée par ce film. Ensuite, j’ai lu Une famille à Bruxelles, que j’ai adoré. Et vu à peu près tous les films d’Akerman… Plath et Duras m’ont inspirée plus indirectement. En décrivant Élisabeth Witz au début et à la fin face à sa fenêtre dans la cuisine, je pensais au moment où l’héroïne de La cloche de détresse de Sylvia Plath saisit en une image à la fois extrêmement simple et violente ce qui lui arrive. C’est un passage auquel je pense souvent, où se donne d’une façon particulièrement saisissante à mes yeux la noirceur qui peut être celle de la vérité et de la lucidité mélancolique : « Je me voyais assise sur la fourche d’un figuier, mourant de faim, simplement parce que je ne parvenais pas à choisir quelle figue j’allais manger. Je les voulais toutes, seulement en choisir une signifiait perdre toutes les autres, et assise là, incapable de me décider, les figues commençaient à pourrir, à noircir et une à une elles éclataient entre mes pieds sur le sol. » Duras, c’est encore différent ; elle m’accompagne depuis des années… Il y a pour moi un côté très « pratique » chez elle. Il me suffit d’ouvrir l’un de ses livres pour que quelque chose se renoue, assez rapidement, avec l’écriture. Elle ouvre fortement au désir. Sans doute en partie car son écriture n’a de cesse de tourner autour du manque, de l’absence.

Plus largement, le sujet de la famille, avec ses non-dits et sa violence, reste un sujet fort de la littérature. Vous excellez à dire la violence sans la nommer, comment parvenez-vous à doser ainsi l’explicite et l’implicite ?

De mon côté j’ai pourtant le sentiment de ne pas cesser d’essayer de pousser le dire à son comble ! Ce qui signifie que je ne peux pas aller plus loin… et être plus explicite. Le dosage se fait donc de lui-même. Je me méfie de ce qui est trop explicite ; le risque, c’est toujours que cela soit réducteur. Généralement, ça résiste mal aux multiples relectures… J’interviens plusieurs fois à l’intérieur de la plupart de mes phrases. Ce qui signifie qu’elles sont habitées par plusieurs états du moi en train d’écrire. Le dosage vient peut-être aussi de là, de ces réajustements incessants que je fais. Le trop peut vite sonner faux ; et le trop peu me contraint à revenir, car il me suffit rarement. Comme je sais qu’il y a souvent de l’implicite et de l’équivocité dans chaque chose, que rien n’est transparent… cette épaisseur-là, je la cherche dans l’écriture. Il y a de l’indicible. Et en même temps il faut dire.

Vous jouez avec les points de vue et les styles avec une grande souplesse, sans jamais détourner la lecture, comment travaillez-vous l’écriture brute ?

Il y a deux points de vue dans le texte : un.e narrateur.e omniscient.e et la voix de l’aînée des trois filles. Ce n’était pas calculé au départ - ça s’est imposé de cette façon. Parce que la voix de l’aînée ne pouvait pas tout porter. Et parce que la voix omnisciente non plus… L’une était trop proche, l’autre trop lointaine. Je crois que certaines choses ne peuvent se dire que d’un point de vue. Ce n’est pas une coquetterie, de choisir d’écrire à la première, deuxième ou troisième personne du singulier… Ce n’est pas une coquetterie dans le sens où l’on ne peut pas changer comme ça. J’ai aussi appris de l’expérience du ratage de Leur tête dans la mienne, mon premier texte – où j’avais cherché à multiplier les points de vue, mais où c’était très artificiel. Au fond il n’y avait qu’une voix, et j’avais essayé de faire comme s’il y en avait plusieurs.

Vous êtes par ailleurs psychanalyste, de quelle manière cette pratique correspond-elle avec votre écriture ? Cette écoute et ce regard particulier influencent-ils votre travail d’écrivaine ?

Pour moi, oui, l’écriture et l’analyse sont deux scènes intimement liées depuis de nombreuses années déjà. Je suis à peu près certaine que je n’aurais jamais pu écrire Rêve d’une pomme acide sans avoir fait une analyse. Mais dire cela ne signifie pas non plus que ce texte soit le fruit de mon analyse. Le point commun entre ces deux scènes est bien sûr le langage, la parole, le dire et ses effets, et les circulations opérées entre voir, savoir, entendre. L’espace offert par l’écoute de l’analyste, l’espace offert par la page blanche. J’ai besoin de circuler entre ces deux espaces. Et même, je dirais, à présent que je reçois moi-même des patient.e.s, entre ces trois espaces : être écoutée, entendre, écrire. Ce sont des espaces qui s’influencent, se modifient, se recoupent… Les correspondances sont multiples, sans que je ne puisse jamais savoir à l’avance ce que le fait de dire, d’écrire, va me permettre d’attraper. C’est pour cela qu’il y a la nécessité d’y retourner sans cesse, encore et encore. Parce qu’il y a toujours de l’inattendu, des surprises, des rencontres inespérées. Grâce au langage.

Qu’est-ce qui déclenche l’envie d’écrire chez vous ? Comment observez-vous les situations, les relations pour tisser la trame d’un roman ?

Il faut qu’il y ait une nécessité dont je ne sais au fond pas grand-chose mais qui est suffisamment forte pour conduire mon corps (car on n’écrit jamais sans son corps) à la page. Je ne sais pas ce que c’est… C’est le fait de ne pas savoir qui rend cela aussi fort et nécessaire. Peut-être que cela a aussi à voir avec le fait que je suis constamment persuadée qu’il y a quelque chose qui m’échappe et que seule l’écriture pourrait saisir. Quelque chose de plus à voir. Une brume opaque dont il faudrait sortir. Les enfants peuvent avoir peur du noir ; les adultes savent qu’il n’y a rien à craindre, dans ce noir. Et en même temps, est-ce qu’il n’existe pas toujours un doute ? Comment en être certaine ? Car parfois, dans le noir, il y a quelque chose ! C’est une sorte de moteur pour moi : je suis toujours persuadée qu’il y a quelque chose à saisir que je ne vois pas encore… Et c’est ce qui me pousse à écrire. Mais ce qui déclenche, avant tout… c’est le corps. Il y va. C’est le plus difficile pour moi. Parfois le corps veut y aller mais je lui refuse l’accès. Je me défends encore beaucoup contre l’écriture. Mais quand je me défends trop, je finis par céder, et cela revient malgré moi : je reviens à l’écriture. C’est bien qu’il y a une nécessité, même si je ne peux jamais la cerner tout à fait. Pour répondre autrement, peut-être plus concrètement, ce qui déclenche, cela peut être beaucoup de choses à la fois, et c’est plus ou moins conscient en fonction des textes. Il peut y avoir une phrase qui s’impose dans ma tête (ça a été comme ça pour le début de Finir l’autre), une image suffisamment forte pour que j’éprouve le désir de l’écrire (la scène de fin des Corps ravis), une histoire extérieure que je découvre et qui me saisit au point que je décide de la faire mienne (Les enfants des oiseaux ou La langue volée, qui s’est écrit à partir d’une expérience faite au 12ème siècle par Frédéric II de Hohenstaufen sur des enfants – qui raconte le caractère vital du langage dès les relations précoces). Rêve d’une pomme acide, c’est encore autre chose, et c’est plus intime et collectif à la fois. Il fallait que j’ignore un peu ce que je faisais pour pouvoir le faire. Je m’en remets à la langue. C’est elle qui me guide et me sert de boussole. Je ne décide pas grand-chose consciemment. Je disparais derrière la langue qui fait apparaître ce que je ne savais pas qu’il fallait que je dise.

![[INTERVIEW] Justine Arnal : "Mes phrases sont habitées par plusieurs états du moi en train d’écrire"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6900a0ae0710aa8072b90a69_reve-pomme-acide-quidam.jpg)

![[INTERVIEW] Christophe Siébert : "Non Conforme : des textes qui ne sont pas pensés pour plaire à la critique bourgeoise"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6936b35cc4cdd220a638cf4a_non-conforme-banniere.jpg)

![[INTERVIEW] Pierre Chavagné : "La Nature dans mon roman devient un personnage à part entière"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6938013865c7fbebfa2c0654_abena-pierre-chavagne-lemotetlereste.jpg)

![[INTERVIEW] Laura Lutard : " Soudain, le poème est impératif !"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6932f7ad65a3c836e0d2d5dd_laura-lutard-nee-tissee.jpg)