Quand la nature et l'humanité se rencontrent, il en sort un roman étrange et puissant, grondant et poétique, profondément ancré dans des paysages sauvages et préservés, sublimés par la plume d'un écrivain au plus près des émotions et des mots.

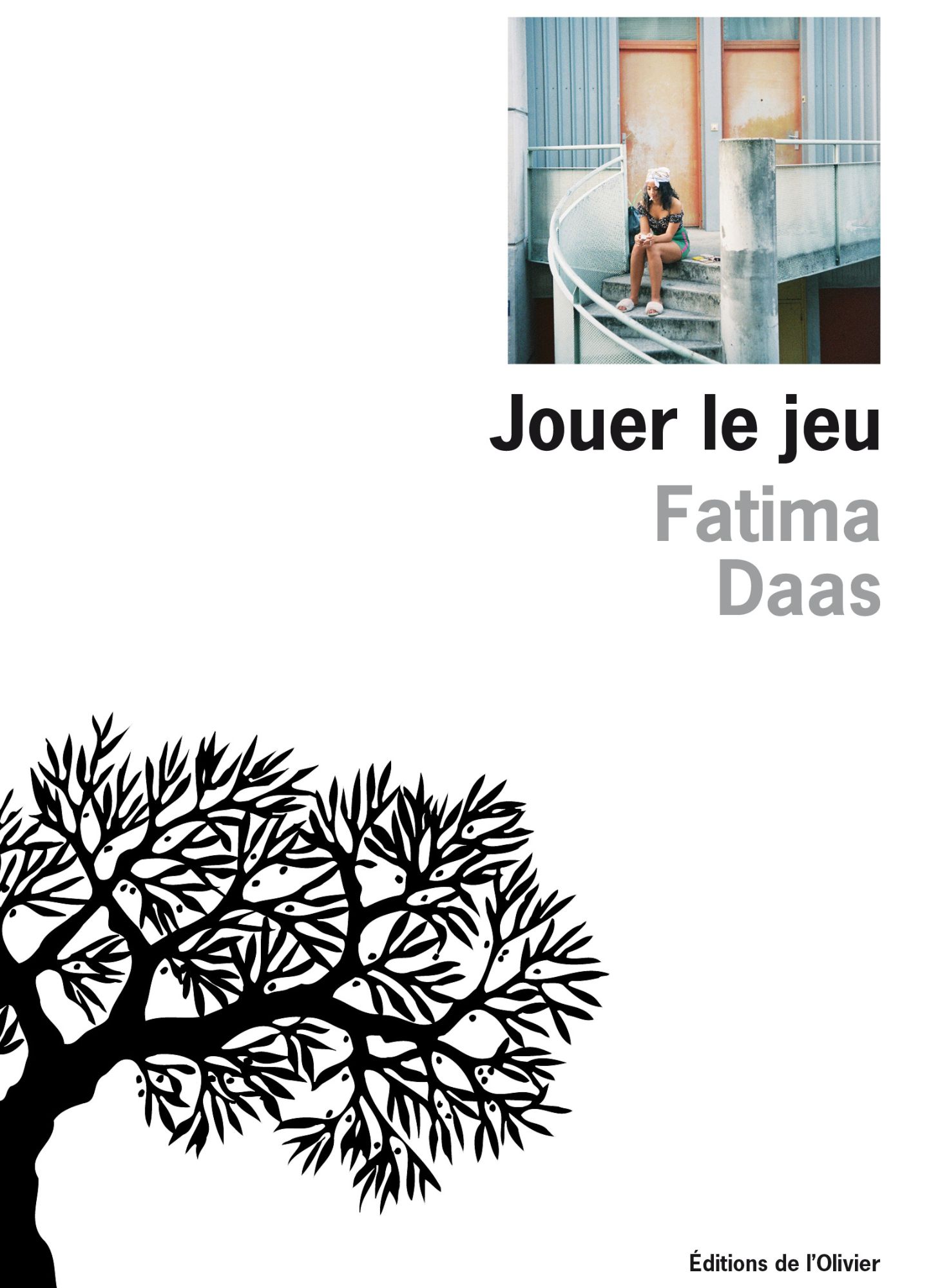

Après un remarquable premier roman tout en nuances (adapté au cinéma par Hafsia Herzi), La petite dernière, Fatima Daas confirme, avec Jouer le jeu, son talent d’observatrice et de conteuse. Oscillant entre les genres, avec une touche auto-fiction et une pincée de récit d’apprentissage, le tout nappé d’une forte dimension sociale, son second roman poursuit la réflexion du premier sur la construction identitaire, la fragilité adolescente, le rapport à l’autre et à l’emprise. Loin, les clichés, loin, les poncifs, loin la complaisance. Avec une langue sobre et vivante, l’écrivaine déploie une écriture singulière, portée par un sens de la construction aussi rigoureux que fluide. Ses personnages résonnent longtemps après la lecture, leurs failles et leurs rires font souffler un vent de nostalgie et de souvenirs d’adolescence, de tendresse et de mélancolie mélangées. Il n’y a pas beaucoup, dans une décennie, d’écrivains et d’écrivaines qui conjuguent une telle sensibilité et une telle maîtrise littéraire.

Votre premier roman a été un grand succès, est adapté en film, comment avez-vous abordé l’écriture du second ? Vous n’aviez pas trop de pression à gérer ?

Avec enthousiasme et excitation. J’avais hâte de retrouver l’espace et le temps pour me remettre à l’écriture d’un roman. Écrire un deuxième livre est une expérience différente : cette fois, je sais ce que cela implique de partager mon travail avec des lecteur·ices, d’avoir des retours, des interprétations, des échos. Ce n’était pas le cas lors du premier.

Je n’ai pas voulu me laisser piéger par l’idée qu’il fallait rapidement revenir avec un nouveau roman et reproduire le même impact que le premier. Ce qui m’a surtout guidée, c’est le besoin d’écrire cette nouvelle histoire avec le plus de sincérité possible, de trouver la voix juste, la bonne manière de parler de l’adolescence, de l’école, de certaines amitiés, de la famille…

Comment sont nés ces personnages, comment les avez-vous construits ?

Les personnages sont apparus avant même que l’histoire ne prenne forme. C’est d’abord Kayden qui s’est imposée, puis j’ai construit autour d'elle un appartement, une mère, une sœur, des amies, un cadre scolaire.

Dès le départ, je voulais créer des adolescent·e·s lucides, loin des stéréotypes ou de l’invisibilité dans laquelle iels sont souvent cantonné·e·s. Je tenais à les suivre dans leur quotidien, sans qu’il soit nécessaire qu’il leur arrive des événements extraordinaires — simplement la vie telle qu’elle est, aujourd’hui, pour beaucoup d’ados.

J’ai eu la chance d’être en contact direct avec des adolescent·e·s lors d’interventions dans des collèges et lycées. Ces échanges m’ont vraiment permis de me reconnecter à cette période de la vie, et d’essayer d’en restituer une version la plus juste possible.

Votre premier roman s’apparentait fortement à une auto-fiction, celui-ci semble plus éloigné. Comment avez-vous travaillé pour doser cette distance ?

Le passage à la troisième personne a été déterminant pour moi. Il m’a permis de prendre une distance, de sortir de l’autofiction tout en gardant un lien intime avec ce que je raconte. En écrivant à la troisième personne, je pouvais inventer plus librement, tout en puisant dans mes propres souvenirs d’adolescence, mes sensations, mes questionnements…

Vous faites le choix d’une grande discrétion, d’une grande pudeur, que ce soit dans votre manière d’aborder les questions d’orientation sexuelle à l’adolescence, ou les questions d’emprise des adultes. Pourquoi ce choix tout en nuances ?

Mon rapport à l’écriture s’est construit dans ce que vous appelez la pudeur mais c’est plutôt une envie de laisser la place aux lecteur-ices de se faire leurs propres avis, de cheminer au fur et à mesure de la lecture. Je n’ai pas envie d’avoir à les guider, leur imposer une interprétation. Je préfère suggérer et apprécier quand c’est amené subtilement. Que le/la lecteur.ice se dise en lisant « ce n’est pas du tout une histoire d’amour qu’elle nous raconte là, je ressens de la gêne, là il s’agit d’un rapport de pouvoir… »

Qu’est-ce qui déclenche l’envie d’écrire, chez vous ? Quelles sont les situations, les images ou autres qui vous donnent envie de construire une histoire ?

L’envie d’écrire naît souvent d’un trouble. Ça peut être la colère, l’incompréhension, une rupture, tomber amoureuse… Des moments où quelque chose se bouscule à l’intérieur et que j’ai besoin de démêler par les mots. Mais ça peut aussi venir d’une discussion dans un bus, une phrase entendue par hasard, un morceau de rap, un livre qui me bouleverse, un film qui me met mal à l’aise. Parfois, c’est juste une image qui s’impose ou des questionnements qui persistent. Écrire, c'est pour moi une façon de mettre en forme ce qui déborde, ce que je ne comprends pas encore tout à fait.

Quelles sont les voix, plumes, figures qui vous inspirent et nourrissent votre écriture ? (littéraires ou non)

J’ai toujours un peu de mal à répondre à cette question, parce que je ne sais pas toujours nommer ce qui m’inspire ou me traverse quand j’écris.

Mais je dirai Annie Ernaux, Duras, Jeanette Winterson, Abdellah Taïa… Et il y a aussi des personnes autour de moi, fortes, vulnérables, qui m’inspirent tout autant. Leur manière d’être au monde, de parler, de résister...

![[INTERVIEW] Fatima Daas : "L’envie d’écrire naît souvent d’un trouble"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/68dd32d38b9ec3cb1626f5d7_IMG_4073.JPG)

![[INTERVIEW] Pierre Chavagné : "La Nature dans mon roman devient un personnage à part entière"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6938013865c7fbebfa2c0654_abena-pierre-chavagne-lemotetlereste.jpg)

![[INTERVIEW] Laura Lutard : " Soudain, le poème est impératif !"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6932f7ad65a3c836e0d2d5dd_laura-lutard-nee-tissee.jpg)